这足以证明:上古华夏文明的迁徙能力和影响范围远比许多当代中国人认为的强太多,把五帝时代贬为传说而非信史,这样的论断才是没有根据的立场先行。

说完了华,可以说夏了。

一提到“夏”,很多人会想当然以为是夏朝的影响,如同“漢”之于汉朝一样。但认识历史最忌胶柱鼓瑟,把不同时代不同人物进行不当类比,要承认不同时代和不同的人都是独特的。夏朝时代,中国还是合众国形态,夏做为第一个“家天下”的天下共主,地位并不稳固,实力虽强于其它诸侯,但没有压倒性优势,别说与中央集权制大一统的汉朝相比,相比商、周也相差甚远。商、周的历史都不短于夏朝,优势和影响力比夏朝只大不小,为何名号没成为我们民族的代称?

《尚书·舜典》——蛮夷猾(侵犯)夏。

显示比夏朝更早的尧舜时代,夏就已经成为我们民族的普遍自称了。如果说这还不足为凭,那舜和禹同属黄帝分支颛顼一系的后裔,而后来的周人,虽然血统上与商人更近,属于黄帝另一分支帝喾一系后裔,但却也自称“夏”,显然“夏”并非夏后氏的专属名号。

在中国与汉族有长期共存关系的本土民族,如藏、彝、苗等民族,对汉族的称呼也是接近于“夏”的发音。华夏与这些民族分离至少有五千年以上,远早于夏朝,且这些民族都分布于边陲地区,与位于河洛的夏王朝也不具备接触的条件。说明“夏”的使用远早于夏朝,影响也远大于夏朝控制的范围,至少在华与羌系民族分离时,“夏”就已经成为炎黄族群的自称。

那么“夏”的最初含义是什么?如果说“華”是树,那么夏就是人。相对于华具有的早期自然崇拜色彩,夏则从一开始就有着鲜明的人文精神和文化自觉。

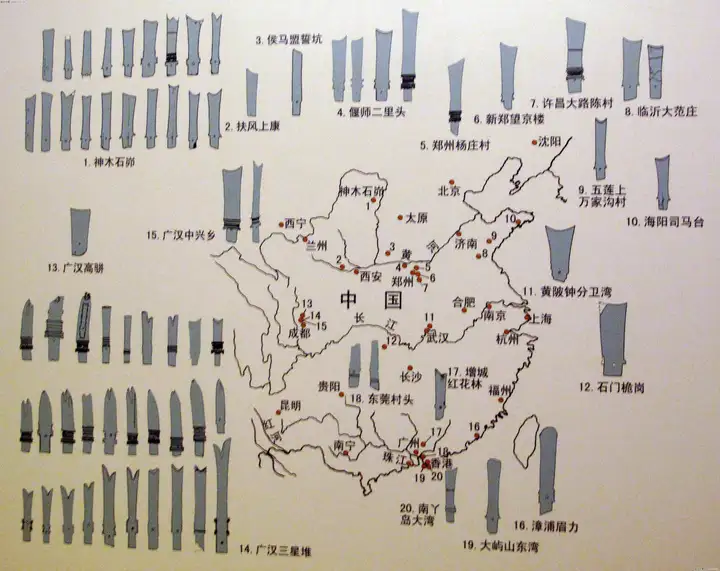

先看夏的字型